Inklusion bleibt ein großes Thema: Die Politik muss sie endlich umsetzen. Schließlich ist Deutschland durch die UN-Behindertenrechtskonvention seit 2009 dazu verpflichtet. Das geht nur durch den Abbau von Hürden, durch Barrierefreiheit. Doch noch immer ist oft unklar, was das eigentlich bedeutet.

Barrierefreiheit steht für ein Konzept: konkrete Maßnahmen und Anforderungen, um allen Menschen gleichberechtigt Zugang zu allen Bereichen der Gesellschaft zu ermöglichen – und diese inklusiv zu machen. Das können bauliche, sprachliche oder andere Maßnahmen sein.

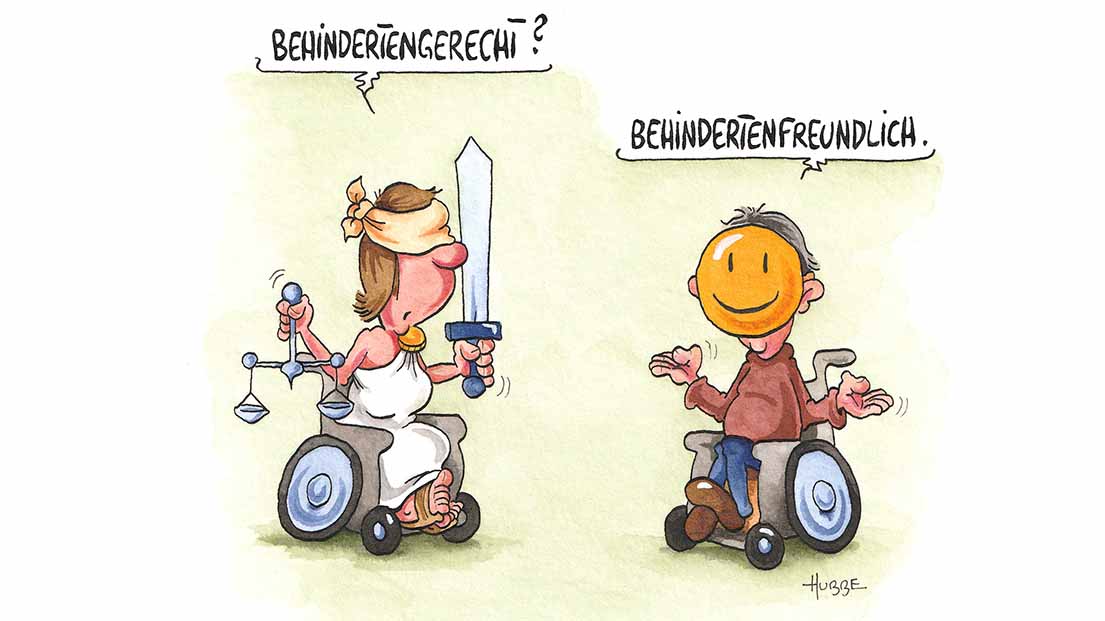

Früher war der Begriff „behindertengerecht“ üblich. Ihn löste „barrierefrei“ weitgehend ab. Das ist keine Frage politischer Korrektheit. Ähnlich der „Inklusion“ statt „Integration“ ist es nicht einfach ein anderes Wort für dieselbe Sache, sondern ein ganz anderes Prinzip: Alle Menschen, vor allem die mit Behinderungen, sollen durch verbindliche Vorgaben mitgedacht sein, statt sich anpassen und einschränken zu müssen oder Hilfe zu brauchen, um teilhaben zu können. Das gilt für physische, digitale und soziale Strukturen und Umgebungen. Barrierefrei ist, was für alle wahrnehmbar, bedienbar, verständlich und robust ist.

Vorgaben zu Bauen & mehr

Doch noch gibt es sehr viele Hürden. Erfüllt ein Angebot die Anforderungen zum Teil, heißt es oft „barrierearm“. Das ähnelt dem früheren „behindertenfreundlich“ statt „behindertengerecht“ (siehe auch Cartoon). Der Begriffswandel zeigt aber: Es geht nicht um „Freundlichkeit“ und nette Zugeständnisse; sondern um die Einlösung einer Pflicht, eines Menschenrechts.

Das umfasst etwa die bauliche Gestaltung von Gebäuden, Läden, Verkehrsmitteln oder öffentlichen Räumen. Beispiele sind Rampen, Aufzüge, barrierefreie Toiletten, Blindenleitsysteme, Ampeln mit akustischen oder Tast-Signalen oder zugängliche Terminals und Automaten.

So wurde zum Beispiel die alte Bau-Norm „Behindertengerechtes Bauen“ 2009 zu „Hindernisfreie Bauten“. Dabei wirbt gerade der Immobilienmarkt oft mit Wörtern wie „altersgerecht“, „seniorengerecht“ oder „hindernisarm“ und verwischt so, wenn die Vorgaben für „barrierefrei“ nicht (voll) erfüllt sind. Diese Begriffe verheißen, zumindest weitgehend Bedürfnisse einzelner Gruppen zu erfüllen, sind aber meist ungenau definiert.

Internet ohne Hindernisse

Zum Baulichen kommt unter anderem hinzu, Informationen auch in einfacher oder Leichter Sprache anzubieten.

Ebenso wichtig ist zudem die digitale Barrierefreiheit: Internetseiten, Software, Online-Shops und andere Inhalte sollen für alle Nutzer*innen zugänglich sein – unabhängig von Einschränkungen beim Sehen, Hören oder der Motorik. Seit dem 28. Juni dieses Jahres verpflichtet das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG) auch die Privatwirtschaft dazu. Für neue Produkte und Dienstleistungen gilt dies schon, für bestehende sowie Kleinstbetriebe gelten Übergangsfristen bis Ende Juni 2030.